9.5

12:51

刚刚进入长水机场候机厅,准备飞往香港。在国际出发口时抱住母亲,忍不住哭了出来,自从懂事之后我便很少这么拥抱她。然后抱了父亲,他在我耳边悄悄安慰我,说没多久就回来了。我自然不会因为离家而感到伤悲,只是由衷地感谢父母的包容。

出发前一晚,我才发现自己把父亲的相机电池充电器忘在了广州,他有点难过地说:“你啊,就是应该过一过穷日子。”

9月3日,星期天,我最后一次和父亲去打球,双打时为接一个中场球,我和他的球拍碰到了一起,下场一看,球拍断了。今年寒假时我也打断了他一支球拍,父亲十分心疼,因为那是他觉得最好用的一支,这一次是第二支,一年内打断了他两支球拍。但也没有办法,断了就是断了。虽然这么说有些无赖,然而家人就是无论打断了十支还是上百支拍,丢了无数个充电器,最后都能带着无限包容亲切拥抱的人。对于父母对我无私的付出,最后我只能在母亲和父亲背后用几汪可怜的眼泪回以报恩。

是,我不太喜欢身处故乡的感觉,更希望当一名故乡的游客,可暂留而不宜久留。但我依然想念一些故乡之物。先不说昆明,说说广州,昨天内心里总结了三样最想念的广州餐厅:体育东路的大阪烧,穗石村的洋葱头,最后勉强算上个炳胜?喜欢大阪烧的美味,那里也是和朋友在一起最开心的地方,总之一吃大阪烧就会想起毛德鹅和钟怡——这两个“Chinpanese”。洋葱头老板Jack最近经常微信上关心我,问什么时候去英国,8月问几次,出发前两天再问一次。但我依旧迟迟未走,昨天毛德鹅一行人去吃洋葱头,我则在车上因为脑袋里的野兽芝士薯条不停地吞咽口水。昆明的话,由于太过熟悉,反而难以给这里的东西论功排位,姑且就不谈了。

昨晚和前晚在网上看了好几场演唱会,先是1968年The Doors在好莱坞的演唱会,现在有修复高清版,从未如此清晰的看过Jim Morrison的表演。然后是Metallica在法国的演唱会,这一场高中时在网上看过,其中的Nothing Else Matters是所有现场版本中觉得最好听的。Fade to Black响起时,我在屏幕前流泪了。接着看了战车的一场演唱会,活结的一场,最后看了一场曼森的。感觉自己回到了高中。

飞到香港后,等几个小时后飞向土耳其。于伊斯坦布尔停留7个小时后,再飞往爱丁堡。定了两天airbnb在爱丁堡,房主似乎是个跑步教练,总之挺期待。

出国最难抉择的是要带什么书,没必要带英文书,毕竟国外图书馆都有,所以带中文书比较实在。但到底要带什么类型的呢?小说?感觉有些浪费行李重量。哲学书的话,其实看英文的会更好些。两个月前,我原先打算带维特根斯坦的《哲学研究》,然而对着书架发了一阵呆后,觉着为什么不去那边图书馆看英文的呢?那么,带诗集?这是很好的选择,可以带一本唐诗三百首,很可惜,我书架上却没有古诗集。最后,我选择带两本哲学导读书,一本是《导读徳勒兹》,另一本是《导读德里达》,自己觉着这是个一百分合理的选择。该导读系列是很好的学术索引,最后还有概念的中英对照,日后的学术研究定会派上大用场。

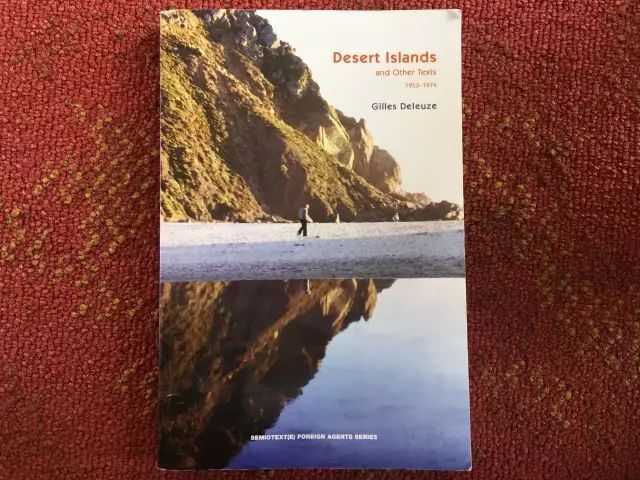

虽说没必要带英文书,但我还是带了一本徳勒兹的文集:Desert Islands and Other Texts 1953-1974。本想带一本福柯的,但福柯文集都太重,相比之下徳勒兹更亲切了。

好了,等着上飞机吧。困了。

20:41

到了香港机场,现在坐在候机厅,晚饭吃了翡翠拉面小笼包。上一程飞机坐我旁边的是两位七十岁爷爷奶奶。老奶奶腿脚不便,于是我扶她去上厕所,就此便聊了起来。我大概就是他们孙子的年纪,白发老爷爷左手戴着名表,右手挂着珠子,还有一颗翡翠戒指,老奶奶则穿着蓝色裤子,画着浓浓的眼线,但气质十分和蔼,头发也依然浓密。

原以为二老是香港人,结果老爷爷说:“我们准备回巴黎了。”

我问:“你们住在巴黎?”

他说:“是啊,我们在巴黎生活了三十年了。这次在中国玩了昆明,北京,上海,重庆,各玩七天。”

我惊讶于这样的老人还有如此充沛的体力四处游玩。接着说:“我还以为你们是香港人。”

老爷爷说:“我原来也在香港生活了15年,不过还是巴黎好,那里生活很悠闲,香港就不行,太紧张了,太压抑了。”

他又继续说道:“我有三个儿子,一个50岁了,一个40多岁,还有一个39岁,都在广东。”

老奶奶问我去哪,我说去英国,她便一直保佑我平安,嘱咐我路上注意安全。

老爷爷比较健谈,看得出他早想找我聊天,只是前半程我一直被瞌睡缠身。我问他会讲法语吗,他说会一点,但还是不行,“其实在法国也不用,甚至讲普通话,广东话就可以了,我们生活在唐人街,在13区。13区和17区都有唐人街。但是现在街上有抢人的啊,像我们这样的普通袋子他不会抢,但如果你挎着LV的包包,就会很容易遭抢了。他们会带着刀,一把把你的什么手机啊,护照啊,全部抢走。”

我问:“这样生活很没安全感啊,以前也是这样的吗?”

老奶奶回答:“以前不是这样的,以前很好的。”老爷爷也回答说:“以前没有这样的事。很少。”

我问:“那,是从什么时候开始的?”

老爷爷说:“就是前一两年,这些抢人的人都是难民,他们生活很难,只有靠这样了。”他说话时手势很多,手仿佛在指挥交响乐一样在空中挥舞着。

这是我第一次听到受难民问题困扰的亲历,以前都是靠媒体和著作的间接叙述和评论。听老爷爷说着说着,我越来越理解为什么难民题材的电影在电影节如此热闹。这不是蹭热点——或许我们从大洋彼岸看来,难民主题和自媒体蹭热点没什么区别——而是十分迫切的,严重的,直接关切到日常生活和生命安全的,真正的问题。艺术、哲学,有义务关心当下的世界。

下飞机时,老奶奶紧紧握着我的手,让我保重,一路平安。那双手很温暖,也很有力量。借她吉言,我至今心情和旅途都很不错。

9.6

伊斯坦布尔时间6:50

当地时间5点抵达机场,飞机上看了三部电影,睡了两个多小时,吃了两顿飞机餐,感到有些恶心.

乘坐的机型是波音777-300,邻座是个土耳其人,无名指戴着婚戒,长相些许凶残,常跟乘务员要酒喝。“Just my diet, my diet.”他这么跟我说道,然后边喝酒边看完了一部阿凡达。

原以为中国空乘们的英语已经够难听了,没想到土耳其航空的芝士味英语更难分辨,机长的英语似乎和土耳其语没什么区别,都是些“得啦啦”、“哇啦啦”、“咕啦啦”之类的声音。

伊斯坦布尔机场没有免费Wi-Fi,所以只能找星爸爸了。星爸爸里有台机器可以扫描机票上类似二维码一样的图形,一张机票能用2小时Wi-Fi。机器酷似pose 机,操作乍一看很麻烦,许多人就傻愣在机器面前不知所措。我帮一个胖胖的俄罗斯中年人弄好以后,他对我表示感谢,并说:“We give them a lot of money, but this place is really fucking shit…balabala….”接着说了不少于十个fuck以及该词的各种变形,fucking,fucked,motherfucking,motherfucker……最后再说了一句“thank you”后离开了。

离再次起飞还有5个多小时,想看看书,但坐一趟长途飞机下来有些疲惫,脑袋像被驴拉着一样沉重。此时网络也到时间了,该做点什么呢?该做点什么呢?

9.7

爱丁堡15:27

昨天,也就是9月6日抵达爱丁堡,之前定了airbnb,现在正在爱丁堡一名叫AI的人家里。

那就先从昨天开始说起吧。在伊斯坦布尔机场从早上5点磨到中午12点,没有网络,只能看会儿书,然后在候机厅椅子上睡了半小时。旁边坐着一个高大的年轻土耳其人,也在睡觉。一群群蒙着黑纱的女人从我面前路过,左边到右边,右边到左边。

睡起来后,肚子咕咕直叫,于是去汉堡王吃了一餐,左边坐着一桌中国人,对面是个胖子,正在和他另外四个同事说着工程安全问题。

“我处理过几十起死亡事故了,还没遇到这种。”

“他们都没提证书的事情,结果我们先提了,这不找麻烦吗?以后啊,我们做事要先商量好再行动,把事情做好了。”

接着他上厕所去了,剩下四个同事在继续讨论。中年胖子回来后,跟同事们推销道:“你们去试试洗手间那个干手机,挖槽,从没见过这么大风力的!5秒钟就干,那个风可以把你的肉吹出褶子来。”说着他把自己的手伸了出来,把手腕的肥肉往后捏了一把:“你看你看,就是这样。”

另一个瘦瘦的同事笑着回应说:“哎哟,我去试试。”

“快去试试,从没见过这么大风力的,开眼界了!”

“帮我看好包啊,我去试试。”说着瘦同事把包递给了左边的矮胖四眼,然后往厕所方向走去。

吃完汉堡王,我又晃悠了几圈,差不多就该登机了。去英国的航班检查异常严格,工作人员要求将行李全部打开,东西翻出来一样一样检查。在候机厅等待时,对面坐着一个黄毛短发女生,似乎是中国人,一直在望着我,直到我看回她时她才迅速把视线移开。

坐我右边的是一位土耳其母亲和她差不多一岁大的女儿。小女孩眼睛水汪汪的十分迷人,还有一头美丽的金发,她的母亲在旁边打电话时,小女孩就来敲敲我的行李箱要跟我玩耍。我们俩就互相盯着对方,看着看着她便做起了鬼脸,或是望向另一边假装不理我,同时又偷偷用余光观察我是否还在看她,过一会儿又突然转回来对我嘻嘻嘻地笑。她的眼睛实在太漂亮,楚楚动人。当我不理她准备再闭会儿眼时,她就又会用玩具敲一敲我的行李箱,然后“anny anny”地哼起来。

上飞机后,我坐在靠窗最后一排,旁边是一个苏格兰胖子,宽度大概是我的两倍,银色的大络腮胡和头发,时常喘着粗气,两边的座位把手紧紧卡住了他的腰。土耳其航空的座位后背有小电视,苏格兰胖子从口袋里掏出他裹成一团的耳机,用仿佛藕一样粗的手指一点点解开线团。然而这种精细活可能从来就不适合他,解了两分钟后,他操了一声:“fuck!”然后使劲扯了一下耳机线,接着又操了两声:“fuck!fuck!”再用力扯了几下,耳机线疙瘩终于乖乖解开了。

这时前面的座位椅背上方忽然冒出一双可爱的眼睛俏皮地望着我,原来那个漂亮的小女孩和她母亲就坐我前面。

旁边的苏格兰胖子脾气真的很差,吃完飞机餐时,胖子用纸巾擦擦嘴后,又操了一句:“Shit!”把纸巾狠狠摔在了餐盘上,鼻子里继续轰隆轰隆地喘着粗气。有时椅背小电视触摸屏不太灵敏,胖子怎么按都没反应,他又fuck了好几遍,并狠狠像打沙包一样敲打屏幕,直到前座的女人都被敲醒后,屏幕才活了过来,胖子得以继续看他的《加勒比海盗》。

飞机开始下降,我打开舷窗向下望,被爱丁堡这座海边城市的美深深震撼了。从上空看下去,到处是绿色和古建筑,城市以区规划而非像中国城市一环套一环,一座绿油油的大山压在城市中央。十分遗憾没能照下来,因为每一秒都不愿把自己的视线离开,渴望自己能望尽每一处细节。但即使照了,手机照片也根本无法呈现我当时亲眼所见的色泽与广阔所带来的震撼之美。

经过4小时最后的煎熬后,他妈的,终于到了!

英国边境安检十分严格,对非欧洲居民尤甚,过关时可能一个人要问上一分多钟。排在我后面的是三个美国老人,其中一个戴帽子的长得像哈内克,也像宫崎骏。

入完境,拿上行李,走出机场,很久没呼吸过干净新鲜的空气了,饱受折磨的身体都变得轻快了起来,一种释放感突如其来。

前去买机场大巴的车票,这时那个黄色短发女生就在我后面,用英语问我买完没,然后跟售票员说她要去St Andrews——原来她跟我是同学。但我没和她打招呼,自个儿溜上了大巴二层,她则上了另一辆大巴,就此我开始了期待已久的爱丁堡之行。

机场大巴坐到终点站,也就是city center里古老的火车站Waverley Station,我按照AI短信里的指示,拖着行李一直爬坡,往他家方向走去。沿途阳光充沛,只是欧洲古雅的石子路使得箱子一路颠簸。AI的家就在爱丁堡大学附近,靠近爱丁堡大学时,中国人多了起来,三两结对,剩下的路程我几乎是一路听着中文走过来的。

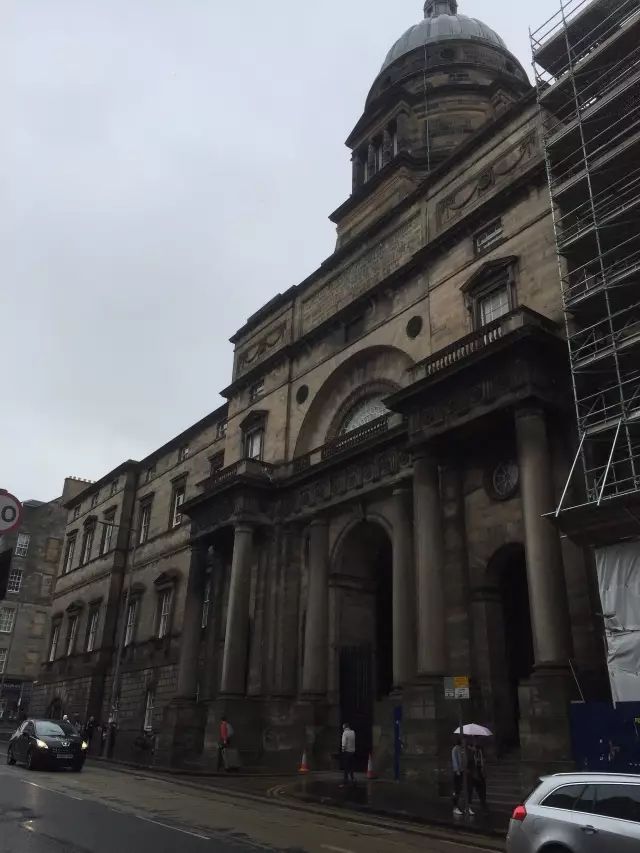

以前爱丁堡大学对我来说只存在于网页里,没什么感觉,但当路过这所大学古老的石头大门时,我再次被震撼到了。大概有7层楼高,仿佛教堂一般,阳光透过大门射进我的瞳孔里,一种压倒性的崇高感扑面而来。在此驻足停留了一会儿后,才继续拉着箱子往前走。

过了大学走上5分钟左右,就到了AI的家,敲了敲他绿色的门,终于见到了AI本人。好像是个跑步教练,没有头发,个子不高,一米七左右,在爱丁堡生活了18年。慰问了几句后,他把我带到我的房间。

本想和他多聊下,但由于太累了,并且他三十分钟后有跑步俱乐部活动,于是我直接上床倒头休息了一阵。

床垫十分松软,整个人立马陷了进去,躺一会儿后才发觉自己腰酸背痛,脑袋嗡嗡嗡直响,严重耳鸣。长途飞机和睡眠不足实在耗人。

小憩完,独自出门觅食,走进一家马来西亚餐馆,结果服务员迎面而来就用普通话问我:“要吃点什么?”并掏出了她们的中文菜单,我顿时感觉自己很没出息,但身体过于劳累,根本不想再多走一步了,于是就坐下来点了一份咖喱牛腩。

点完餐后,环视四周,才发现这家餐馆里全是中国留学生,讲着北方口音的普通话,服务员似乎也是爱丁堡大学来打工的学生。哎,太累了,只想赶紧吃完回去休息。

回去后,AI也刚跑完步回来,准备换件衣服出去和俱乐部的人吃饭。我又和他多聊了几句,比如他的房子所在的街道叫Montague Street,我告诉他自己一开始看成了Montage,还觉得很新奇,想着是不是这条街和电影有什么关系,后来才发现多了个“u”。AI笑着说这个名字并没有什么意义,就是个名字而已。我跟他说我第一次来,英语不是很好,希望他见谅。他说没事,我的口语还不错,但最重要的不是我说得好不好,而是我能听懂他在说什么。是啊,之后我才发现听力比起口语重要太多,当你听不懂别人说什么时,自然也无法作出正确的回应,那口语再溜又有什么用呢?

AI出去吃饭了,出门前我跟他说今天我想早点睡,他和我再见后,我便换了衣服钻进被子,睡到天亮,感觉自己时差已经调了过来。

第二天早晨感觉冷许多,出门一看原来下雨了,昨天街上穿短袖的人都纷纷穿起了羽绒服,我也不得不添上厚衣服。

在爱丁堡旅行没什么计划,打算用脚瞎逛逛,这大概就是我城市旅行的方式。早上去爱丁堡大学,我再次站在了大学的大门前,可惜今天没有圣光照耀,少了几分姿色。

大门里是爱丁堡大学的old college,整座大学的设施遍布在城市里,属于开放式大学。总之我也不知道哪里是哪里,就走着看了,然后发现了达尔文。

接着走到了一份地图面前,看到有座David Hume Tower,打算去膜一下这位哲学家。离开地图,忽然发现地图后面这栋楼就是哲学/心理学/语言学学院,与此同时两个中国女学生走了进去,我猜她们是心理学的。

然后我顺着google map绕啊绕,终于绕到了Hume Tower,就是一栋法学院楼,有点失望,接着几个中国女学生从里面走了出来,后面有两个中国女留学生走了进去。

离开Hume Tower后,我又开始闲步乱逛,买了个2磅的热狗,和热狗老板热情地聊了聊天气,然后顺着一条路走到了大草坪——一个公园一样的地方。许多人在小路上跑步,遛狗——当然这个“许多人”和国内那些跳广场舞的没法比。有个老妇人,牵着6条巴哥犬向我走来,6个肥肥的屁股悠闲地从我身边扭过,正巧我的热狗不小心掉了一片洋葱在地上,其中一只屁股懒散地朝洋葱走去,把洋葱和酱汁添干净后又懒散地走开,老妇人则对我和蔼地笑了一笑,牵着她6个儿子缓缓离去——终于知道为什么这座城市这么干净了。

草坪旁边的每个长凳都有名牌,学校或城里的长凳大多都是捐赠的,用来纪念他们的爱人。站在长凳前,看着这些“碑铭”,我鼻子又些泛酸。如果问什么叫做一座城市“有人情味”,可能这些细微的,温柔的地方就是“人情味”吧。

….at eternal play

穿过草地,决定望city center方向走,因为要把明天去St Andrews的火车票买了。市中心属于古城区,建筑都很有年代感,火车站Waverley Railway Staion更是有超过150多年的历史,1846年就投入使用,是苏格兰最大的火车站。

20:12

从city center回来后,发现AI竟然在家。早晨一直以为他出去工作了,于是出去便把门锁了,回来时门也依然是反锁的状态,说明他根本就没出去过。我问他怎么没去上班,AI说他在家工作,是个建筑设计师。哇,这时对他又多了几分敬意。AI说他喜欢爱丁堡就是喜欢这里的建筑,这也是为什么他选择在这里定居。

接着我们聊了一会儿,比如苏格兰的安全情况。

“爱丁堡非常安全。”

“到了晚上也是吗?”

“晚上也是,你大可放心。”

“不像伦敦?”

“伦敦……唔……我不喜欢伦敦,伦敦的确不安全,在那里你得小心点。”

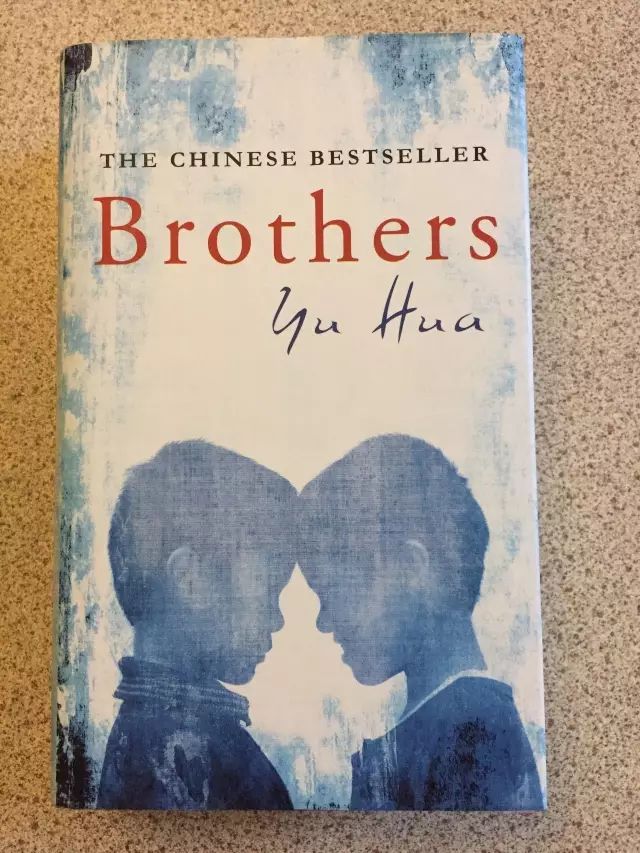

我们聊到了中国,他说他有个中国朋友在剑桥,曾经送过他本中国作家的书,非常厚,他看了很久才看完。我问他是哪个作家,他皱了皱眉说不记得了,让我等一下,他去拿来看看,原来是这本:

然后我又问了他一个关于英语的问题:“within和in有什么区别?”他愣了一会儿,说自己从来没想过个问题,原地思考了半分钟,说让我等等,又跑进房里抱了两大本牛津字典出来,查完无果后,再一次跑进房抱出另外两厚本字典来:“这两本是给英语老师用的,我们来看看上面会不会有解释。”查完还是没有,又跑进房再抱了两本字典出来:“这两本是专门针对把英语作为第二语言的学习者的书,或许这上面会有,因为这个问题不会出现在英语母语使用者的脑子里,只有英语外语学习者才会遇到意识到这个问题,因为你们想要搞清每一个词之间准确的区别,而我们在不知道区别的情况下,却依然能正确地使用。”然而查完后还是无果,甚至连within的解释都没有。

AI挠了挠自己没头发的后脑勺,说他还有一本字典,但是借给他朋友了,那朋友是个英语老师,可能那一本上会有解释。我看着桌上堆起来快有他高的字典,说他简直是一个字典收藏家,他又挠了挠头笑着说自己虽然不是语言学家或是语言学学生,但却对语言很是着迷。看来我真是找了一个有文化的房主。

在太阳下山之前,我抓紧时间去住处旁的小山包,只要不到20分钟就能爬到顶。云南也有很多这样的小山包,不同的是,云南小山包周围还是小山包,因此即使到山顶也无法拥有一个宽广的视野。爬到更高的山头上往下看,也只能看到其他山包而已,再往上爬就伸进云里了。爱丁堡小山包虽然不高,但视野极佳,还能望向大海,甚至能看到St Andrews。许多人在山脚下跑步,骑车,山上则有很多乌鸦乘风滑翔。

明天出发去St Andrews,那么就先写到这里吧。如果要做个总结的话,爱丁堡正是那座我理想中想要居住城市。文明,古老,舒适,健康,还能用什么形容词来形容呢?干脆就用爱丁堡中文名的头文字吧:爱。