辞掉工作之后,我的大脑仿佛被重新唤醒了一样,好像失语者重新拾回语言。今天下午趁着四点多的阳光,有两只飞虫猛撞在玻璃窗上,它们引起了我的注意。我分了心,似看非看地转向它们。趁着下午四点多的阳光,我即将把记忆斥诸于纸上时,一种令人怀念的怅然又随着那两只飞虫撞进我心里。

伊恩·布鲁玛是纽约书评的主编,年轻时他在日本学习电影,但他说自己”从未特别认真地在日大学习过电影。教授们大多亲切友好,一辈子没拍过一部电影,从本校毕业之后就一直留校教学。”

这让我想起我学电影的日子也不过如此,当我发现老教授们大多都是知行不一的大学混子后,便决定远离这样的人。

我在书店找到了布鲁玛的这本《东京绮梦:日本最后的前卫年代》,一本回忆录。布鲁玛来自于一个中产偏上的家庭,年轻时早就倦于中产阶级每日无聊的茶会生活。他对日本的兴趣也不在于茶道、禅宗这类刻板印象,就好像提起中国就只有包饺子和中国结一样。他反而对六七十年代的前卫文化感兴趣,书的第一页写道:”纪念唐纳德·里奇、诺曼·米本和寺山修司。”同为寺山修司的爱好者,我在书店翻开试读本的第一页,便决定买下它。

一心想要逃离中产无聊生活的布鲁玛,得偿所愿”逃”到了日本,来到了他心心念念的第二故乡。这里的一切都是那么熟悉,又是那么新奇。

“日本的视觉密度可以把人淹没……很多广告都有着和初秋蔚蓝的碧空一样鲜明的色彩。我终于明白,那些古皂日本版画中的色彩,完全没有进行什么非写实的艺术加工,而是对日本光线的如实描绘。狭窄的商业街两旁挂上了连串的鲜橙色和金色塑料菊花,表示秋季已至。霓虹灯、深红的灯笼、电影海报,一切都像密集的视觉炮火,扑面而来,还配上了刺耳的机械噪声……”

战争期间,美军的飞机把东京市炸得粉碎,于是东京在六十年代开始 “梦幻般”的重建。

“那时候鲜有日本人能找到路子出国旅游,因此日本修建了一个想象出来的’国外’,迎合人们的梦想,于是就有了路易十四风格的咖啡馆、德国啤酒馆……”布鲁玛的好朋友里奇评论说,根本没有在日本修建迪士尼的必要,”因为日本已经有了一个迪士尼乐园,名叫东京。”

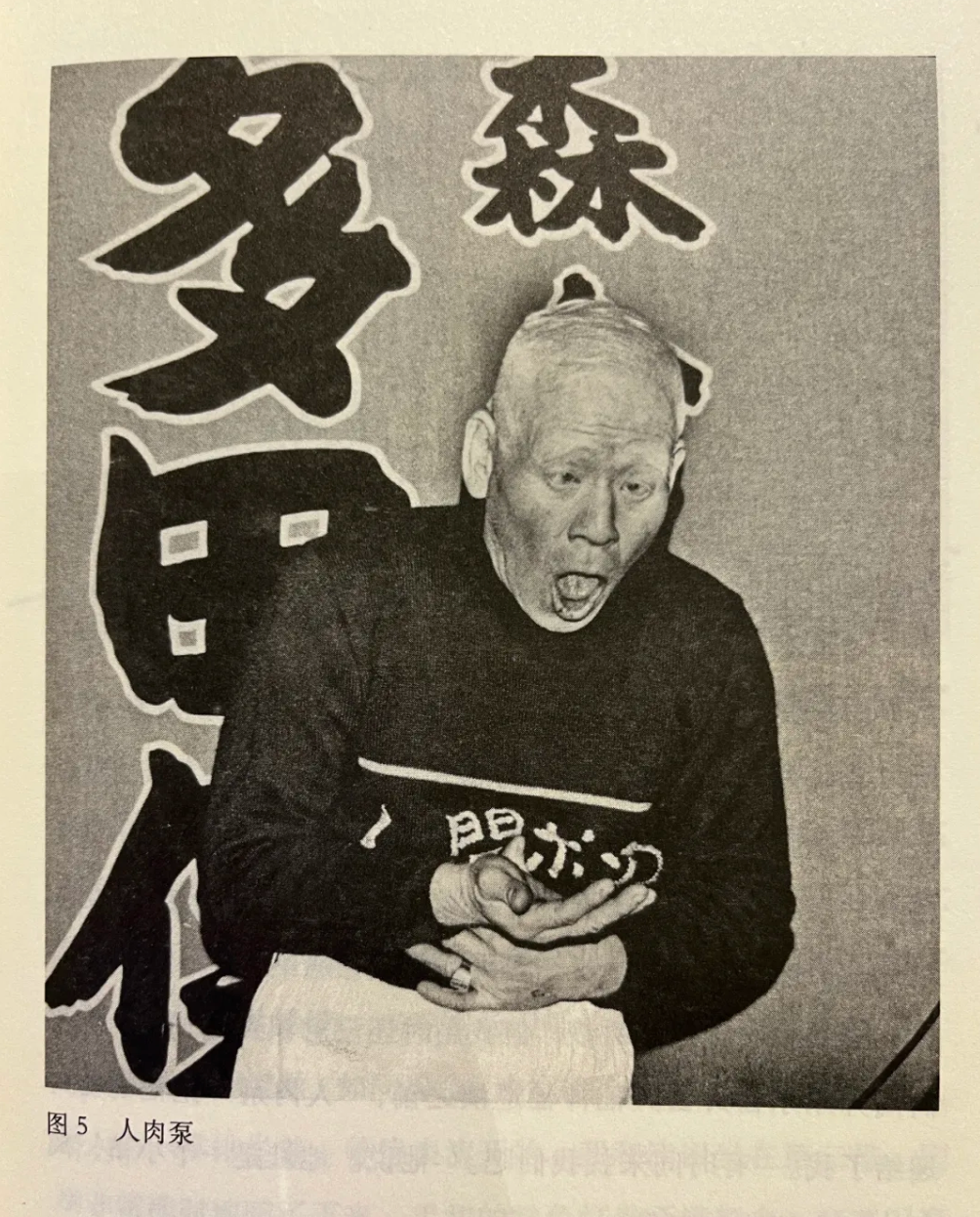

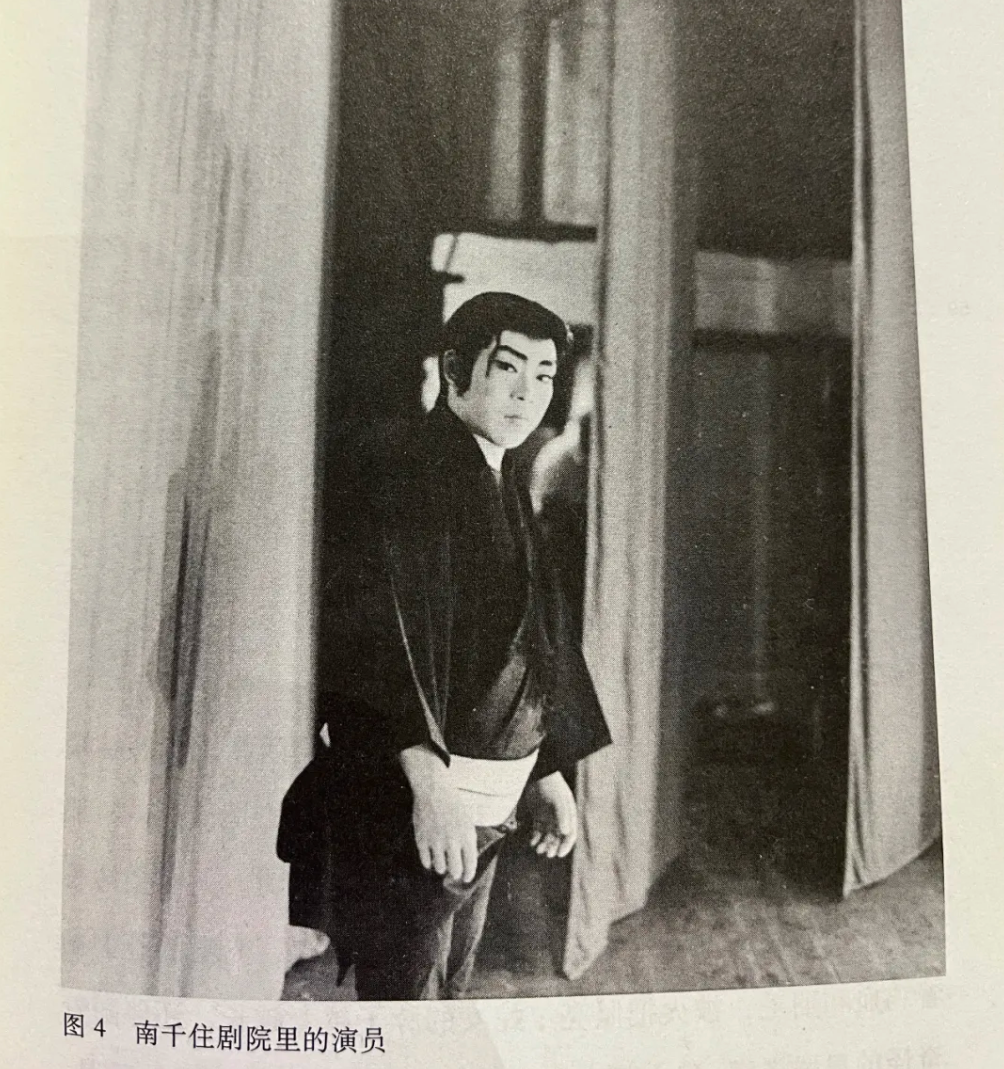

渐渐的,布鲁玛日语越来越流畅,也深谙许多日本社交礼仪的门道。他迷上了这里的前卫戏剧表演,比如寺山修司的剧团天井栈敷;比如有种表演叫”人肉泵”,表演者吞下一条条活金鱼,只要观众说出颜色,他就能把这种颜色的金鱼再呕吐出来。还有种表演叫蛇女,表演者伸长脖子,血淋淋地咬下活鸡头。布鲁玛觉得这些表演都有种原始粗糙的吸引力,”这与我的中产阶级浪漫情结,与我那’对堕落与邪恶的渴望’大有关系。”

他可以像报菜名一样说出一长串日本七八十年代的文化领袖。他给威士忌拍广告时,旁边就站着黑泽明。他结识了寺山修司,铃木忠志……整本书甚至可以看作一本名媛记事,有点像福茂的《戛纳日记》。

七十年代的日本,一个叛逆、自由的年代,一切都令人激动。新潮的电子乐,寺山修司的戏剧和电影,三岛由纪夫的自刎……布鲁玛已经迫不及待成为一个”日本人”了。但他明白,他能短时间遇到的一切,其实都是因为他的白皮肤。

比他更早来来到日本生活的唐纳德·里奇告诉他:”很多人犯的一个大错,就以为自己能被当成一个日本人来对待。这里的人会很礼貌,甚至温情,与日本人建立深厚的友谊也是完全有可能。但你永远不可能成为他们中的一员。你永远是一个’外人’……那些愚蠢到会对这一点心生怨恨的人,很容易全面爆发’外人病’,还要别人表现出特殊对待,不管是恭顺还是轻慢,都会被视为对他们自尊心的严重打击。”

不巧,布鲁玛就得了这种”外人病”,关于”外人”的思考始终贯穿着布鲁玛在日本的回忆。

这是全球化后出现的身份认同问题,让我想起许多中国人,去到欧洲或者美国后,即便能说一口流利的英语,甚至比当地人更懂得当地的文化,或有更卓越的学识,但依然会被当成”外人”来对待,因为你的黄皮肤和黑眼睛。

而侨民通常的形象,就和布鲁玛在美国酒吧里遇到的那位40多岁日本女人一样。那女人涂着深红色的口红,有着满是烟渍的牙齿,应该是战后跟着美国大兵来到了美国。”她的长相,她的言谈举止,她的日本乡村口音,都在诉说着一个不同的时代……是美国大兵开着吉普车在东京大摇大摆对那个时代。”书中对侨民的总结十分精辟:”对于终生在外国生活的人们来说,常常如此,他们几乎成了自己年轻时代的’漫画版’。”

日本戏剧家唐十郎对布鲁玛说,他无法容忍法语或英语说得过于流利的日本人。”一个人把母语之外的语言说得太流利,让人想起来就觉得不真实,他没有明确的身份,是一个模仿者。”唐十郎还会用颇具时代感的一个词来形容这样的人:一个间谍。布鲁玛自己也对满口流利日语的西方人感到不适,尽管他自己就是这样的角色。

这不禁让我想起自己在英国读书时,院长总喜欢用她奇怪的中文发音念出我的名字Shengyu。她会把”圣雨”两个字都发成一声,并把尾音拖得很长——她坚持要叫我的中文名,而非英文名。她说:”Shengyu,不要因为你英语有口音而感到愧疚,无论你来自哪一国,都要记住并坚持你的口音,那是你最宝贵的东西。你不必像一个英国人那样去说话。”

院长在保加利亚出生,经历过保加利亚共产主义的幻灭,后来去了加拿大,又到了美国,最后来到英国,中间离了两次婚,一生都是异乡人。她这番话使我受益匪浅,也一下子破除了我口语的心理障碍,让我能更勇敢地用外语表达自己的看法,何必总是执着于”标准”呢?你来到一个地方,并非是要成为”他们”,而是要成为”你自己”。从那以后,我再也不会嘲笑那些流利且自信的印度口音或者日本口音英语了,那是他们独特的印记,他们不是一个”模仿者”,而是一个”使用者”;不是语言的”奴隶”,而是语言的”主人”。

在中国,老外文化依然盛行,甚至有种”白人崇拜”,仿佛当年的日本,虽然现在可能好一些。中国人是有好客之道的,只要你是白皮肤金头发,能说一两句中文,就很容易博得大家的笑容和亲切对待。要是你聪明些,你还能这混得很好,可以上电视做客,或者在网络上拍点视频,就会有可观的播放量。即使你日常表现不合礼仪,大家也会对你有更多的宽容。这一切都是身为”老外”的特权。于是有的人,就会留在中国当”职业老外”。

布鲁玛所在的七十年代日本和上面描述的情况别无二致,他在东京也常看到这样的外国侨民,”他们成了’职业’英国人或者美国人,政治立场越来越保守,还会酗酒过度。”他的朋友里奇就是位”职业老外”,尽管里奇已经足够”日本”了,但他很欣然地接受自己”老外”身份,可以捞到很多好处,何乐而不为呢?

但布鲁玛不这么想,日本对他来说是如此亲切,他希望彼此更加亲密,他想要更加深入地了解日本,成为日本的家人,而”老外”这堵看不见的墙却始终把他挡在家门外。

在日本生活几年之后,他终于得到了一次来自日本人的认可——他被唐十郎的剧组邀请入组,扮演”老外伊万”。他一开始不懂,这为什么是一次”自己人的邀请”。后来他和同为演员的根津一起方便时,根津转过身对他说:”你知道吗,只有当你是日本人的时候,才能真正在我们的戏里表演。”布鲁玛问他什么意思,根津说:”如果你是老外,就不能’演’外国人。”

这番话让布鲁玛难以忘怀,他想起歌舞伎剧中的”女形”,即那些扮演女性的男演员。”如果想别有一番味道,就只能让女性来扮演那些专门扮演女性的男性。我是个怪老外,我应该扮演的是个在扮演老外的日本人。也许这才是根津想表达的本意。”

然而好梦不长,在巡演中的一次酒桌上,唐十郎和朋友起了争执,扭打作一团。这时唐十郎的妻子出现了,了解来龙去脉后,暴怒不已,指着唐十郎鼻子说他以为自己在做什么,他怎么敢这样攻击她的朋友和同事?他以为他是谁?

唐十郎气急败坏,”拿起砖头般沉重的玻璃烟灰缸,朝她扔过去。”布鲁玛惊呆了,此时好像被骑士精神召唤一样,不知为何居然站了起来,对唐十郎说:”你不能这样对待一个女人!”唐十郎简直不敢相信自己的耳朵,他低吼着,如同一头受到威胁的猛兽:”你竟敢这样对我说话!”他不断重复着:”说到底你就是普通的’外人’!”

这让布鲁玛心痛不已。巡演结束后,过了些年,布鲁玛决定离开日本。唐十郎给他严肃地上了一课,那就是不管你行为举止多么像日本人,你都永远不可能真的成为日本人,你永远是个老外。

我不禁想起自己如今所在的城市,尽管我被黄皮肤的同胞包围,好像不存在什么难以逾越的隔阂,但曾经一个广州人对我说的话令人印象深刻:”无论你粤语说得有多好,你都永远不会成为一个广州人。但广州欢迎你。”

当然,老外完全可以在日本自得其乐,但这需要像他的好朋友里奇一样,与”外人”这个身份和解,不抱有任何身份的幻觉。里奇说了这样一句话:”在这里永远不会有归属感,但也因此自由,自由比归属感更好,不是吗?”

最后,布鲁玛去了伦敦。他说:”尽管我决定离开日本,却清楚日本永远不会离开。来到东京的时候,我还没有成型,羽翼未丰,渴望获取阅历。我只希望这种热忱永远不会消散。完全成型就等于死亡。但日本在石膏尚且湿润的时候,塑造了我。”

一切都好似一场绮梦,好像它不曾发生过,梦幻,不可思议。写到这,我终于明白了为什么《东京绮梦 》会引起我的巨大共鸣,因为我也是在价值观刚发芽的年纪,做过这样一场他乡绮梦的人。现在梦醒了,但这场梦永远地影响着我之后的每一个白天。