记忆其一:交给你了

大约有一两个月的时间,我屡次提“笔”,准确地所是键盘,尝试写作,屡次失败。直到今天我好像才又受到感召,能够重拾写作的状态。

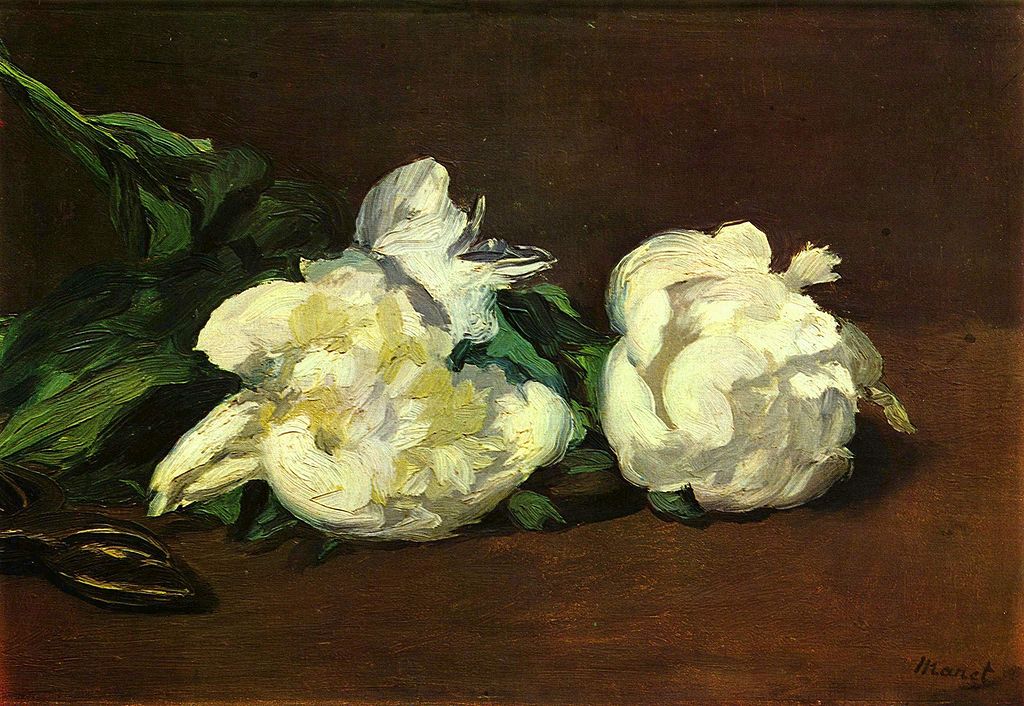

起因是读了《交给你了》,一本约翰·伯格和他儿子的书信集。小小一本书,读完它甚至我都还没饮尽杯中的咖啡。伯格的话与画总是让我有所启发,总是。我喜欢他的速写,自由灵动。他们谈到马奈晚期所画的小花,收藏于《马奈最后的花卉》这本画册中。这些静物画,如伯格所说,重新提起了绘画的重要使命:恢复无形之物。所有谈论事物本身的行为,光从命名开始,就已经离事物本身差之千里了。我想起曾经坐在村里写生的日子,一下午,就盯住一朵花,一片叶,一棵草。如此高密度的观察,好像恨不得把所有空气和灰尘都压缩进当下的一刻,捕捉每一条经脉,每一处沟壑,每一片光影。认识事物本身,先从看开始,不仅是观察它,更是关注它。而关注,就像是将你的生命投进某片湖中一样,必须溺入其中,浸泡于其中,偶尔可能会呛几口水,那就是改变你生命的时刻(这种说“你”的语言习惯实在诡异,我究竟在与谁交谈)。

从静物画来想,自己最近写作上的干涸,似乎也是关注的干涸。如果说写生是绝对地关注当下,那写作则是绝对地关注过去,关注记忆,思索整理过去发生的种种细节,好像必须打开一个个抽屉,翻箱倒柜检查其中的小小螺丝钉、金银首饰,如果是“木抽屉”,可能还要清理一些被虫蚁啃食的碎屑。如果是“金属抽屉”,那就要检查抽屉内壁的每一道划痕,顺着划痕追溯它的源头。写作如对记忆抽丝剥茧,拉成银丝,在文字间穿针引线,是细活,得专心,更得耐心。

让我重新梳理一下自己,我的干涸,是当回想起最近发生的种种事时,觉得似乎好像没什么值得回忆的。但事实上,我欺骗了自己。有些事我还不敢说,也可能目前还没到说的时候,先咽着,那层抽屉先不开,锁上。剩下的,有什么可说的呢?好像这个世界上只留下了一些宏观的徽记,什么韩国总统被弹劾啦,特朗普上任啦,叙利亚亡国啦,中国大放水啦,某些科技公司又发新的AI模型啦。这些好像事事与我相关,也事事与我无关。

所以我必须摘掉这些冠冕堂皇的徽记,统统扔掉(只不过讽刺的是,我一直以来都在与此抗争,一直,也意味着从未真正赢过)。

我需要重建一座记忆小屋,就像我最爱的托尼·朱特那本书名一样,或是像约翰·伯格《本托的素描本》那样,写生记忆,如一张张小画,记忆如流淌着的静物,好似光线不断变化中的花叶,而我努力去把握那些吉光片羽,写作者一向如此,写生者一向如此。

交给我吧。

记忆其二:工人食堂

大多数夜晚,我会和嘉珞晚饭后去楼下散步。她最爱说:“这里的K11到底什么时候开呀?”

我说:“每次下来你都问一遍。”

她说:“我是个很爱逛街的人。”

长隆地铁站口正在建一大座K11商场和配套的住宅楼。大约建了好多年了,最近终于有了要竣工的迹象,外立面逐渐变得完整,装上玻璃,除了能看到几台硕大的空调机被放在楼层中空地带等待安装,我估计上面已经被盖满了手指粗的灰尘。据说商场明年5月份会开业,这嘉珞是知道的,但她每次下来都要问一遍“到底什么时候开呀”。

不止是K11,我们每次下来散步,就好像猫狗在审视它们的领地一样,好像领导下来视察工作,检视社区里的一切工程,好像这是我们的地盘一样。“这家店终于要关了”“这个位置没开活过几家店”“这家店为什么还能开下去?搞不懂”“这家店怎么关门这么早?”……只有路过银行时,我们好像从来不会点评银行,难道是因为银行实在是太无聊了吗?准时上班,准时下班,牺牲惊喜,换来安全,从不换主,几乎是街区的钉子户。谁都不希望银行总有“惊喜”不是吗?

地铁站口有很多小吃摊,每到下班时刻就挤满了人。而在旁边的工地还有一些小吃摊变为了工人食堂。下工后,一朵朵黄色的安全帽们便围住一车车香喷喷的炒粉炒饭摊。有一些小摊则是提前做好了一箱箱菜,像食堂打饭一样,几荤几素任由挑选。这些小车摊,隔着一百米都能闻见香味,锅气十足,因为菜品通常重油重盐,而这正是劳动者的最爱。干完一天体力活,流完一盆汗,就需要来点够劲的,一瓶啤酒,一盘辣椒,岂不快哉。正如我的朋友曹雨在他那本《中国食辣史》中所述:辣椒是底层人民的食物,是劳动者的象征。

看到这么香喷喷的食堂,我一下子又有了劳动的欲望。

记忆其三:马木尔

应黎子元之邀,参加他在UIC开设的游戏课堂期末报告,听一听学生们的游戏策划案。而我正好有马木尔在B10的票,索性邀请他和Youkee一起在期末报告之后跑去深圳听Live。

如果去网易云上搜索马木尔的音乐,大多只能听到他很早以前的民谣专辑。而如今的马木尔早已是更加实验性的音乐人,先听网易云再跑来听Live的人,多半会大呼上当。多亏了Zane,我才感受到马木尔独一无二的音乐。说独一无二,独一可以指他的音乐只有现场才能听,只用耳机或者没有一个很好的声场布置,那就是纯纯的噪音,因为听他的音乐不只需要耳朵,更需要身体。而无二,可以指马木尔的确是今天能听到的最特别的音乐人,你很难找到和他相似的,或把他放到某种流派之下——包括噪音音乐。我们听完Live后,还聊起了数学摇滚这种在今天已经变成了类型音乐的风格。嗯,以此类比,马木尔的音乐是无二的,因为你找不到第二个与他相似的人(至少在我耳之所及内没有)。

初听马木尔的音乐可能会感到难以忍受,如我众多朋友评论:“这什么玩意儿。”但若仔细琢磨,你能够发现马木尔所制造出的那股声浪并非杂乱无章,而是纯洁干净的。每一条声线都有迹可循,每一层频率都安排得当。换个简单的词讲,他的声音不“脏”。就好像绘画,很多画看上去密密麻麻,似乎乱七八糟,但实则有画家清晰的内在规律。拿莫奈的画来说,那模糊的,弥漫的,好像小孩子胡乱涂抹的色彩,实际上有着他充分的控制。马木尔的音乐也是如此,听上去是放肆的噪音,但实际上是克制的编排。该有亮色有亮色,该有暗色有暗色,明暗得当。

只可惜如同描述绘画必然失败一样,描述音乐也有着相同的困境。然而绘画与音乐在形式上,在强度的层次和编排上,却有着奇妙的共通性。文字作为扁平而线形的媒介只好让位于想象。

有趣的是,我带子元和Youkee来听的这场演出被冠以“惠民演出”之名,可能是有政府补贴。而在购票的演出信息里显示为“吉他/人声”,若真是“惠民”,那普通人看到这里大概率会以为是民谣。欣然购票前往后,没尝试过类似音乐的人大概率要被这凶猛的声浪排排击倒,然后变成我的朋友之一——“这什么玩意儿”。

所以,是的,画花可以帮助我们保护自己,抵抗理性这门专制的语言。

《交给你了》——伊夫·伯格