这两天深圳爵士音乐节,本来我是奔着塞尔维亚的乐手来的——《巴尔干哀歌、舞曲和摇篮曲:Miroslav Tadić 的迷思与乡愁》,然而顺着听下来,四场都很喜欢。

几位艺术家我此前也不认识,不过都是非常资深的音乐人。周六晚的鼓手丰住芳三郎甚至都已 80 高龄,打起鼓来仍坚韧有力,实在让人惊讶——《任我逍遥:丰住芳三郎 & 老丹二重奏之风云再起》。

另外两场我就贴上链接,不再详细说明——《重返黄金海:Kahil El’Zabar 和 David Murray 的灵魂之舞》《呼啸的火焰:MOVE 的街头自由之舞》。

表演结束后回到旧天堂书店,即兴继续。表演者马木尔,老丹,以及部分爵士音乐节的艺术家。马木尔是旧天堂的常驻客了,许多人慕名而来听他的「噪音」,他也因此有一批忠诚的追逐者。

几台大音响搬到书墙前,表演开始了。他拨弄电吉他,伴着老丹的萨克斯风,书店仿佛一下子被声浪顶了起来,好像电视台宕机的噪点涌进了整个空间,你的心脏开始与之对抗,而后与之共振。你的身体被巨大的噪音包裹,仿佛那已不是音乐,而是某种剧烈的震动。你并非在用耳朵听,而是用整个身体,所有器官。这与听马木尔的录音室版本噪音音乐大有不同——除非你有瓦数足够的多声道音响。我说了,这已不是耳朵的音乐,而是身体的音乐。

我身边的女孩子为这噪音所痴迷,几乎到了癫痫的地步。她随着每一次无节律的震动摇摆,好像一个坏了的闹铃,不知所措,却又一个劲地慌。看得出她早就是马木尔的狂热信徒,至少她的表情已经说明了这点,我想上一次看到这样的表情还是在昆汀的电影里,主人公深深吸了一串粉,瘫倒在沙发上的表情。当声浪一浪高过一浪迎面扑来时,她的眼珠子几乎就快翻到天花板上去了。

开车回去的路上,妻子说她听得很过瘾,很厉害,但其实没有周围听众那样的感觉。我跟妻子感叹道:这种噪音音乐,换句话来说,也可以是今天的城市精神病音乐,你的精神状态比较健康。平日越是压抑的人,越是能在这样的音乐中享受和释放。噪音激活了你身体里的压抑的能量,用一种强制、几乎是暴力性的方式迫使你的细胞,你的器官震动。你想,平日你的身体是多么温吞,只有这时它们才跃动起来。这种噪音就是一种通过声音震动的理疗。一个精神状态比较健康,内心平静的人,怎么可能会为这样的音乐痴迷呢?

但更厉害的是表演者本身,首先表演者必须要有足够大的能量“bear the burden”,这些噪音所展示出的能量,哪怕已经征服了所有听众,几乎要把房顶都给掀了,也只能是表演者能量的十分之一。他还能容纳更多,仿佛一个巨大的水库,只是开闸泄洪一小会儿。别以为噪音音乐的表演好像只是弄一些强烈的声音出来就可以了,你自己去试试,看你能不能顶得住这份强力,或许五分钟你都撑不过,更别提收放自如,以及在里面做一些细微的变化。没有多少演奏者能像马木尔这样。

我们又谈起这两天听到的即兴音乐,比起古典时期的巴赫、莫扎特、李斯特之流,我们这个时代的音乐早已不再是选择「the right moment」,没有对或错,音乐就是流变,你听到的不再是一首或两首,而是整个流变的过程。在留声机发明以前,在记谱法发明以前,音乐从来如此——没有结果,过程即实在。你听了,你走了。你感动了,哪怕你不再清晰地记得每个音符和节拍,你也不会遗忘那份感觉。

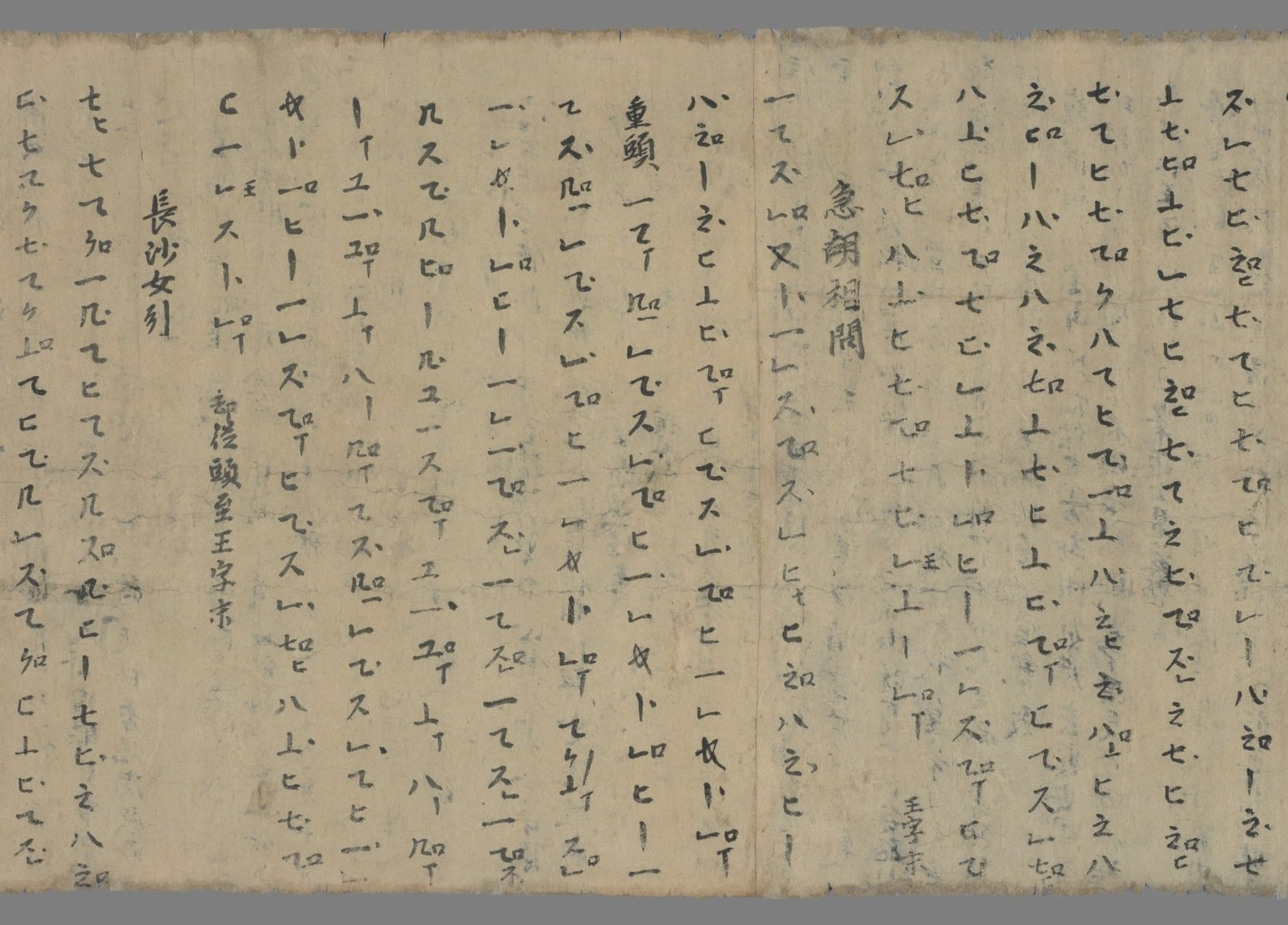

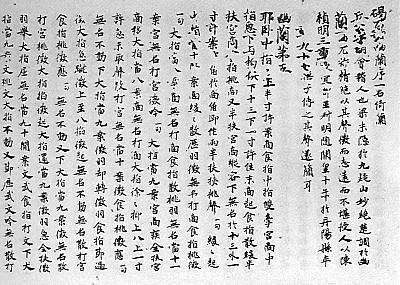

中国古代的音乐一直精于此道。渔舟唱晚,独自抚琴,乃至宫廷音乐,或是诗词吟唱,弹奏或是聆听音乐的过程是一种修行,也是一种通天地的方式,以乐音渡人。乐毕,该干嘛干嘛。

古代中国音乐也有记谱,但相比起西方的精确的简谱和五线谱记谱法,较为模糊,虽然留有了很多可发挥的空间,却也自然也导致了绝大多数音乐的失传。不过从侧面也能看出我们对音乐的认知从来都很「质朴」,演奏音乐不止是「术」,也更是「艺」。

塔可夫斯基访谈

所谓的「新」电影在试图自我更新的过程中……志在成为未来电影艺术的新起点。我认为自己没有实验的权利,因为我对所做的一切抱有绝对认真的态度;我从一开始就希望得到结果,但从实验中是得不到结果的。爱森斯坦能够坦然进行实验的原因在于,当时电影业尚在起步阶段,实验室唯一可行的方式。而如今电影业体系依然建立,就不该再进行实验了。不管怎么说,我个人是不喜欢实验的。实验耗时费力,而且我认为每个人都必须对自己在做的事情胸有成竹。艺术家不再该草草成稿,也不该再模棱两可地勾勾画画——他必须创作出重要的电影。

说实话,塔可夫斯基虽然嘴上这么说,但其实他的电影在当时,乃至当今,就是有实验性的。他和其他实验艺术家的区别只是在于,他从不是为了实验而实验,更不是为了什么未来电影的新起点。他只是在不断地探索人类精神。而人类精神的复杂性、深度、诗意,致使他不得不选择这种看上去「实验」的表达方式。大多数实验艺术家争夺所谓的「新起点」,多少只是在其中争名利而已。

「……不再该草草成稿,也不该再模棱两可地勾勾画画——必须创作出重要的……」

何为「重要的」?我想今天已经没有多少人会再像塔可夫斯基一样叩问「人类的精神」,向内求索了,而这正是我们与天穹顶上米开朗基罗一众的差异,甚至可以说是差距了。很多人可能会不屑于此,但我越发感受到我们时代的精神空虚,而不断用眼花缭乱的术与形式掩盖这种空虚,虚张声势。