海风带着颗粒,卷入谁的鼻腔,远方的虹带,被夕阳扭曲,泛白的浪花,如棉花糖一样扫走杨脚边的人字拖,海水滑进脚趾缝,凉,微微刺痛。

杨已过世,他所站立的地方,几十年前他曾来过这里,思索大海。他说五十年后他要再回来,对着来回拍打的浪潮,他像浪潮一样,只是被推得很远,下次回来时,已经环绕了生命一圈。他终于回到了半途的起点。

芙,他的爱人,依偎着杨插满管子的身体,白色的病床在呼啸,她早就明白,再过几日的某个夜晚,芙留下了几张心爱的照片,她的毛衣,围巾,一袋坚果,七本皮壳笔记本,一盒眼镜,放在桥边,她踉踉跄跄地爬上桥栏,随杨去了。

醒来后,他们一起站在了海边,曾经相爱的地方。

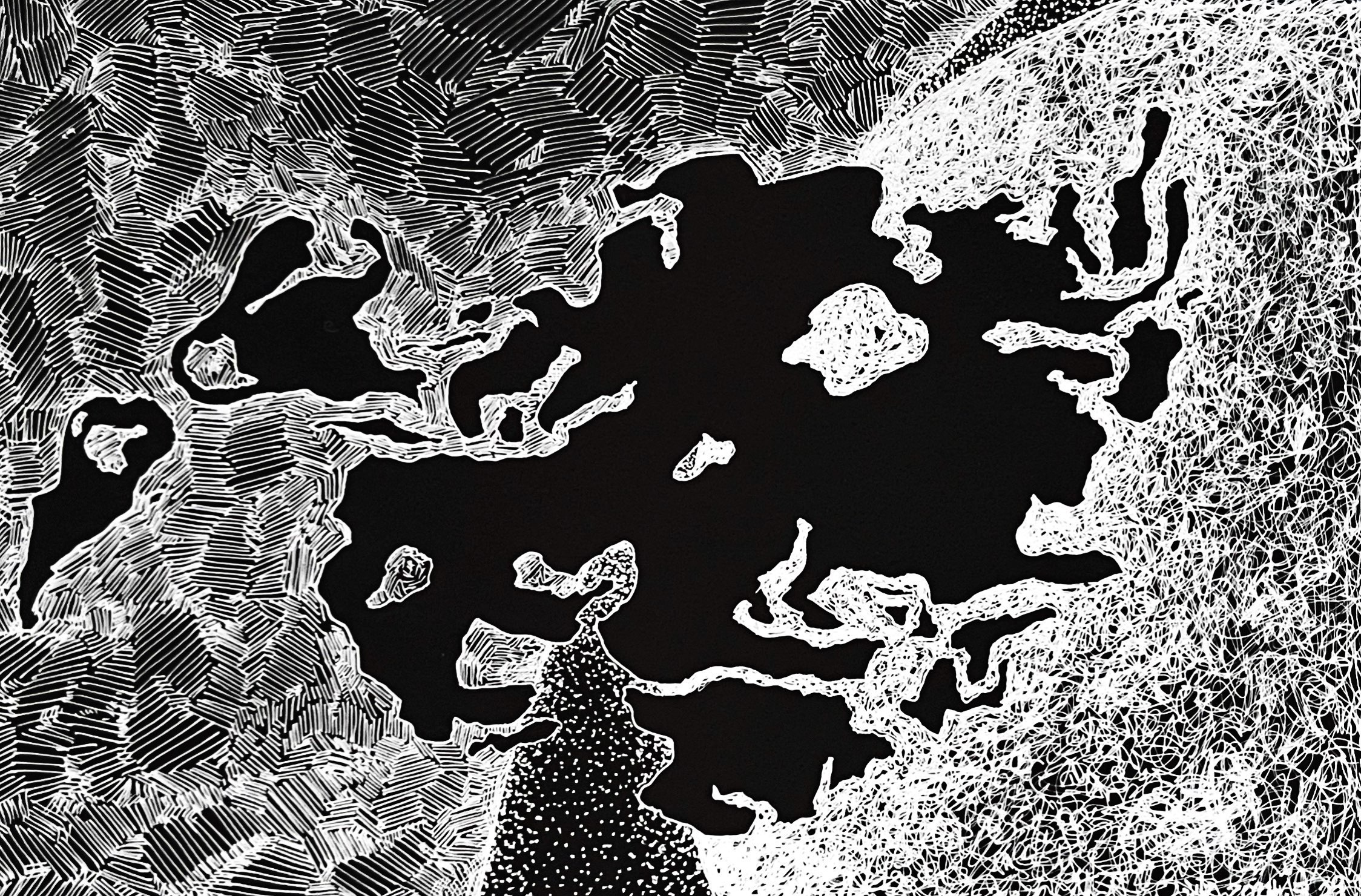

相传海里有位鱼神,全身长满七对翅膀,一对化作珊瑚,一对化作火山,一对化作鱼苗,一对化作海草,一对化作沙土,一对化作海底的黑暗,一对化作如云朵般的浪花。所有的海都是它的身躯,水是它的血。

有一天鱼神发梦,梦见陆地,梦见比海更高的天空,梦见星辰,梦见一对恋人。世界因鱼神的肉身与梦而诞生了。所有死去的灵魂都将回到鱼神的怀抱。

—

警官,走进咖啡馆,一杯美式,热的。徐手忙脚乱地放下手中的抹布,摘下纸杯。“您稍等一下。”咯吱咯吱,警官的皮鞋往地上抹了两三下,他看到洗杯池里堆了一座小山,店里暖色的灯光招来几只瞌睡虫,顺着瞳孔溜进神经。警官打了一声哈欠。

基本排除他杀,从芙留下的七本日记里,最后一本为紫色,记了大概三分之二,最后一句写着:“我的世界没有了意义。2022年12月2日。”他的老公,杨,于一个月前死于癌症,两人有一个独子,四十岁时因为酗酒导致脑淤血,早早离开了,而后二人相依为命。杨是一位优秀的编辑,在社会上小有名气,追悼会上来了不少有头有脸的人物。然而芙的尸体仍未找到。12月4日凌晨2:14,从监控画面显示,芙从桥上跳下,落入江水,夜晚风大,水流喘急,顺江而下共有十二条河涌,均未发现芙的遗体。12月4日凌晨2:14同时接到报警,目击者为一对年轻大学生情侣,当时正在桥上喝酒吹风。

“您好,您的美式好了。”

徐继续拿起抹布,抄起腰间的消毒水朝吧台撒喷,酒精沫子,如同时间的另一种浪花,在吧台上方的直射光下短暂地闪烁着。墙面的木板上扎着一摞照片,如同侦探办案一般,被毛线绳连在一起。

“那是什么?”警官问。

“什么?”擦桌子的徐抬起头。

“那个?”

“哪个?”

“墙上那个。”

“哦哦,那个随便拍的啦。”

徐给店里每个物件拍了一张特写:桌子,凳子,杯子,抹布,灯罩,乱成一麻的电线,叉子,勺子,门把手,地上的每一块砖。她认为这是她的艺术,唯一的艺术。她打心底觉得自己能给这些东西赋予生命。

“太远了也看不清。”警官眯着眼睛。

“没什么啦。”徐不好意思地说,继续擦着桌子……

徐刚从母胎脱落时,身体就轻飘飘的,只有普通婴儿一半的体重,成长的多数时间里,她都不得不吃一种药物来维持正常呼吸,宛如一条上岸的鱼。警官可能没有看清,所有照片里有一张,被钉在了边缘,照片上一只黑白相间的小狗躲在木桌下,红绿色的地毯上是刚被打翻的咖啡杯,它正躲在阴影处战战兢兢地望着镜头,那会儿大概是圣诞节。

徐身体不太好,所以总是很小心翼翼,通常她只去三个地方:租来的住处、工作的咖啡馆、店旁的电影院。店里贴满了电影海报,所幸的是,咖啡馆的老板同样喜欢电影,尤其喜爱希区柯克。只是老板很久没有来过店里了,徐刚开店时便在这里工作,五年了。

“我不怎么看电影,不过我好像看过这一部,什么名字我忘了,我记得女主角有一个漩涡一样的头发,金色的,很漂亮。”警官指着墙上那张红色螺旋的海报说道,一个男人正落入深渊。

“这是一部老电影哦,你看过?”徐抬起头笑着说。

“看过,以前跟我老婆,呃,前妻,她喜欢看电影,那会儿我不忙的时候会跟她一起看,不过大都不记得名字 ,我只是和她一起坐在沙发上,就像看电视一样,有什么看什么。但这一部我印象很深,因为那时候家里有张一模一样的海报。”

“有这样的爱人,是你的福气。”

“害,那都是以前啦。”警官摆摆手。

徐戴上手套,洗池里的杯子,水哗啦啦地流。

“可你看起来年纪也没有很大呀?”

“是吗?平常我也很少喝咖啡,你们快打烊了吧。”

“感觉您也就三十出头?”

“你呢?”

“我啊……跟你差不多吧。”徐说,”对,你走了后我就下班了。“徐掏出手机看了看昨天买的电影票,23:00,还有不到一个小时。

“你知道我是做什么工作的吗?”

“我哪知道 。”徐心里想的只有电影,影院里的微光,闷闷的空气,爆米花廉价的工业香味,不那么干净的座椅,塑料质感的扶手,那个一旦开始就忘却一切,只属于她的空间。她已经收拾完吧台。

“这附近我记得是不是有家电影院?“

“你以前住这块吗?”

……

徐拉下电闸,锁上门,叮铃铃,22:40,还剩二十分钟,她散步过去,赶得上。此时外面逐渐下起小雨,她又打开刚锁上的门,叮铃铃,走进储藏室,打开手机的电筒,找那把白色雨伞。叮铃铃,此时挂在门口的风铃响了,徐赶忙走出储藏室,“不好意思,我们已经打烊了。”一个淋湿了短发女人走进店里,方才的小雨已成瓢泼大雨。

—

没有什么比在蓝天下散步更宜人的了,云南通透的蓝天,提醒着你举头三尺有神明。我坐上刚叫的黑色轿车,车内有股令人不爽的胶味,一路上的景色相较于几年前没什么变化,人在此出生,人在此处死,楼在此处起,楼在此处塌,我正前往老师的葬礼。

“很可惜,哎,要是在多一两年……”追悼会上淑贤认出了我,她过来拍拍我说,“那本书还剩下最后一章,没写完。我的同事是他的责任编辑。”

“老师的?”

“是啊,他在外面的树下抽烟,你去跟他说两句吧。”

追悼会在这家饭店的一楼,包下一座小厅,有五桌,人们细声细语地交谈着,“很可惜”是我听到最多的悼词。

“好久不见你啊老徐。”张泽清,老师的编辑。

“很遗憾我们在这种场合才能重聚。”我说。

“抽烟吗?”

“谢谢,已经戒了好久。”

“你以前抽很凶啊我记得?”

“哦,主要还是因为儿子高中时生了那个病,为他好,戒了。”

“也是,人永远不会为了自己戒烟。”

“老师在写什么书?”

“还剩一章,”张泽清深深吸了口烟,把烟屁股踩在脚下,“《圣人与罪人》,这是他告诉我的名字。”

“是讲什么的?”

“中西文化比较,东方的圣人文化与西方的罪人文化。算是老师一生心血吧,很可惜。”夏天的蚊虫如直升机般轰鸣,扇动我们周围的空气,甚至还赠予了些许清凉。“对了,你这次专程回来的?”他问道,张编辑有一双快塌下来的浓眉,年龄比我大十多载,再过几年该退休了吧。

“是,算是。”

“你儿子最近好吗?听说跟你一样考到中文系了?”

“哎,别提了,现在在家待着呢。”

“怎么呢?”

“和老师一样,上学期被诊断说有重度抑郁,学校劝他回家待着,说这情况没法再上课了。”

“哎,现在的小孩。”

“反正他现在就待在家里,每天打打游戏。”

“还能打游戏,好事,老师最后这一年怎么过的你知道吗?他像个和尚一样,不动,也不吃,他这年纪哪受得了这个。身体本来没问题,主要就是绝食,后来就……”

“那天早上我给儿子做了早饭,出门时嘱咐他吃,他说好,晚上回来时我看到早上的面包牛奶还摆在桌上,没动,他呆坐在餐桌前。我问他你坐了多久,他没说话,眼泪哗啦啦地流,他说‘爸,你说活着有什么意思?’哎,你不知道我那会儿有多心痛,心如刀割。”

“哎,现在的小孩,没几个……“

—

在广州,上帝忘了用牙签给天空扎破几个洞,唯独昨天风和日丽,夜晚星星也出来跳舞了。我和朋友走在路上,正拐弯准备去一家威士忌酒吧,他说让我尝尝他的雪茄。

我从没吸过雪茄,“那你以前抽烟吗?”我说抽,纸烟,但不上瘾,抽社交烟吧。“我也是,雪茄不一样,你不用吸进肺里,只是让烟在你嘴里打转,我比较喜欢辛辣的那种,可能味道比较重,不知道你受不受得了。”

”今天我知道你为什么说我如果不犹豫,不优柔寡断,我就不是我了。”

“哦?怎么说?”

“我们公司不是捡了一条狗嘛,你知道,我跟它最亲,天天带它出去遛弯,带它治病,给它好吃的,它就像我的家人一样。但现在,我想离职,却舍不得它……”

“是这样的了,你之前跟那个男人不也这样么,我都说了。“

”哈哈是啊,那时候我也知道自己应该离开他啊,但就是做不到。都过了几年了,现在我以为我好了,但其实还是一样。“

”不过人跟狗不同嘛,我能理解,猫猫狗狗的,比人更难割舍。“

实际上,我以前养过十几只猫,最后它们都离开了我,或者说,我离开了它们。我最爱的一只是黑猫,琥珀色的眼睛,在下水道捡到了它,那会儿它后腿骨折了,自己没法爬出来,估计它母亲也放弃了它。这只黑猫还是个哑巴,发不出声,它有话要讲时,就只会光张嘴,嘴还特臭,好像有只死鱼在胃里。然而还真是,后来才知道,它嘴臭是因为内脏已经腐烂。它的腹水一天比一天多,肚子越来越像气球,而越是虚弱,它便越是依赖你,有时它会拖着大肚子执意爬到我肩上睡觉,或是在你睡着时钻进你的被窝里,只露个小头在外面,和我一样。最后它们都离开了,但我依旧是个优柔寡断的人。

“你说的有道理,狗比人好,猫也比人好。”

“是吧?你离开了那个人,也没啥好可惜的。”

“但后来我也没找过新的人了。“

”那是怎样?“

”就,没再遇过合得来的人,哦,有遇到过,但对方也结婚了。像我们这个年纪,要遇到一个对的,合适的人,太难了。“

”不就三十来岁么,还早呢。“

”呸,三十来岁了!“

”三十来岁没结婚的人,没谈恋爱的人,不也大把嘛?“

”你有带纸烟吗?“

”你没带吗?“

”早就戒了,但,想抽一根,现在。“

”芙蓉王,要不要?“

”可以,随便啦。“

”你看,我三十来岁,也一个人。“

”你还有一只猫,而我即将失去我的狗。“

路灯开始随着音乐的节奏闪烁,十年前这条街有两位老人,看不见,他们坐在不同的街口拉二胡,吹口琴,有时会把唢呐也带来。整个街区都是他们的喜丧乐,那些在城市里打工的乡村人或许能从中听得几丝亲切吧。今天他们还在,上个十年我第一次见他们时,我还留着长发。十年后,我更喜欢短发,长出了和母亲一样的法令纹,扔掉了所有化妆品,穿上了以前很少穿的裙子手臂上多了两道刺青,背上多了两道划痕,大腿内侧长了两颗只有我知道的痣,我时常担心它们何时会病变。一切都变了,但他们还在,甚至连谱子都没换过。

“等一下。”我跟他说。

“怎么了?”

“听一会儿吧。”

”哦。“

—

前些天我收到了寄来的一张相片,在家的母亲打电话告诉我,里面有两张合照,拍立得。第一张,四个人,背景好像是峨眉山顶,后面是金灿灿的日出,里面有二十岁的我,其他三个人她不认识,除了我以外,还有两个女孩,一个男孩。我们全部穿着羽绒服,带着棉帽子,好像要被冻僵了一样。第二张,三个人,里面有三十岁的我,另外两个人她也不认识,背景好像是一家小餐馆,桌上还有两碗我们没吃完的面,三台手机,很开心的样子,里面有个女生很漂亮。我问母亲,还有寄来其他东西吗,只有相片?她说,好像没了,用文件袋装着的。我问她,相片上有写什么吗?她说第一张没有,第二张写着Happy Birthday,说你们生日就吃这玩意啊。我跟她说你不懂,帮我收好它们吧,放到我房间的柜子里,就装相片的那个柜子。

“是谁啊?”她坐在副驾驶,手托着腮,望向一望无际的戈壁。

”是我妈。”

“怎么了?”

“有老朋友寄相片给我。”

“谁啊。”

“不知道。”

我们一起旅行的第四十三天,后备箱里存满了储备饮水。

“这里停一下吧。“她说,”下去尿个尿。“

”那我也,在这广阔的蓝天下尿一泡热尿。“我说,随即把车停下来,我们走到汽车两边。整条公路只有我们,前无山,后无云,没有一棵树,微风扬起沙尘,等所有尘粒穿过我的身体,我们回到车上。

“你看那边。”她指了指。

“有什么?”

“像不像是,一片湖?”

我眯着眼往她那边瞧了瞧,地平线软绵绵的,天与地仿佛一块融掉的蛋糕。我再定睛一看,地平线上有一处短暂的线段,确实颜色有所不同。

”可能是吧,但那又怎样?“我打算继续发动车辆。

”那可是一片湖,这里的一片湖。”

”早上的那坨面包,你吃完了吗?放哪了?有点饿了。“

”吃完了。“

天色渐暗,我们幸运地往前开到一座小镇,却没见到任何一个人。有家招待所还亮着霓虹灯招牌,我们把车停在路边,拿上行李。招待所前台是个老妇人,她露出两颗大概十年没刷过的门牙,戴着顶红色的小帽子,对我们笑眯眯地说了一些听不懂的话,然后从背后抽屉里捡出两串钥匙,走出前台时,又对我们笑了笑,让我们跟她走。

上了二楼,推开一扇木门后,我们看到六个房间的走廊。老妇人带我们进了尽头靠右的那间,把钥匙放到我手心后顺势握了握我的手。借着房间里的灯光,我又看清了一些她的面孔,皱纹间夹着几粒沙尘。

房间不算差,至少不是我们住过最差的。我们放下行李后,长舒一口气,我看看她,她看看我。她穿着件黑色的背心,柔软的乳房被凸显出来。我们一起躺到了床上,第四十三天,我们已经做不动爱了,”虽然我现在很想插进你的身体里。“我闭上眼说。”我也想,像你昨天那样操我吧。“”但昨天,我们可是在车里睡的。““你顶得我好痛,但很舒服。“现在只想休息,只想休息。

第六十三天,我们大吵了一架,但车不得不往前开。

第八十四天,不好意思,因为不是每天都写东西,